1.内涵与分类

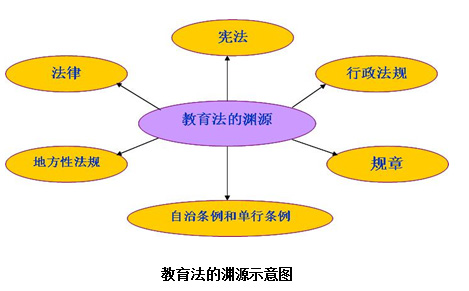

教育法的渊源则是指教育法的具体表现形式。根据宪法的规定,我国教育法的渊源主要包括以下几种:

(1)宪法

宪法是国家的根本大法,它是由全国人民代表大会按照最严格的立法程序制定的,它具有最高的法律地位和法律效力,是制定其他一切法的法源。任何其他形式的法律、法规都不得与宪法相违背,否则将不具有法律效力。

宪法作为教育法的法源,首先规定了教育法的基本指导思想和立法依据。如:《宪法》规定了国家的根本制度和任务;必须坚持四项基本原则和社会主义法制;实行民主集中制;各民族一律平等、保障少数民族的合法权益、加速经济和文化发展等原则。其次,宪法规定了教育教学活动的基本法律规范。如:《宪法》规定了教育的性质和国家管理教育的原则;教育的目的和任务;公民有受教育的权利和义务;父母的教育义务;国务院、县级以上各级人民政府和民族自治地方的自治机关领导和管理教育工作的权限;对特殊群体的教育保护原则;不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动;对从事教育事业的公民的有益于人民的创造性工作给予鼓励和帮助等。

(2)法律

法律有广义的法律和狭义的法律之分。广义的法律是指各种法律规范的总和;狭义的法律是指由最高国家权力机关及其常设机关按照立法程序制定的规范性文件。《宪法》规定,全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会均有权制定法律。这里所说的法律即是指狭义的法律。法律的地位和效力仅次于宪法。

根据法律的制定机构和调整对象不同,法律又分为基本法律和基本法律以外的法律两种。基本法律由全国人民代表大会制定和发布,它规定和调整的是某一方面社会关系的根本性、普遍性的问题,如《教育法》和《义务教育法》属于基本法律;基本法律以外的法律由全国人民代表大会常务委员会制定,它调整的是某一方面社会关系的内容比较具体的问题,如:《教师法》、《职业教育法》、《高等教育法》、《民办教育促进法》、《学位条例》属于基本法律以外的法律。

(3)行政法规

行政法规是指最高国家行政机关依据宪法和法律,在其职权范围内制定和发布的有关国家行政管理活动的各种规范性文件。《宪法》规定,国务院有“根据宪法和法律,规定行政措施,制定行政法规,发布决定和命令”的权力。《残疾人教育条例》、《教师资格条例》等,都属于行政法规。

(4)地方性法规

地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区的人民政府所在地的市和较大的市的人民代表大会及其常务委员会依据法定权限,制定的规范性文件。地方性法规只在本地区有效。

(5)自治条例和单行条例

自治条例和单行条例是指民族自治地方的人民代表大会及其常务委员会依据法定权限制定的适用于本区域的规范性文件。

(6)规章

规章包含两个层面。一是指部门规章,即指国务院所属各部、各委员会及具有行政管理职能的直属机构,依据法定权限制定的规范性文件。部门规章的效力低于国务院的行政法规、决定和命令等,但其涉及的范围更为广泛,是教育法不可缺少的渊源。如:《学生伤害事故管理办法》等属于规章。二是指政府规章,即指省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府,依据法定权限制定的规范性文件。

2.本课程常用的法律法规

(1)宪法

(2)教育法律

(3)教育行政法规

·教师资格条例 1995/12/12

(4)教育部门规章

·国家教育考试违规处理办法 2004/09/06

·学生伤害事故处理办法 2002/06/25

(5)其他相关法律法规